- top トップページ

- about 光の子会について

- service 事業内容

- blog blog ライトらいと

- donate 募金のご案内

- recruit 職員採用情報

心理学を読心術のような魔法や占いのように思っている人に時々出会いますが、心理学はそんな摩訶不思議なモノではなく、歴(れっき)とした科学です。大まかに言えば、人の行動や特定の刺激に対する反応実験を積み上げて研究し統計的にまとめた心の道筋を示す学問で、広い意味では「行動学」と読み替えても良いかもしれません。

「こういう行動様式を採る人はこんな性格の人」、逆に「こういう性格の人はこんな行動様式を採ることが多い」と、統計的エビデンスに基づいて類推し、人格診断等に用います。

私たちが悲しい時には悲しい表情を、嬉しい時には嬉しい表情を呈する様に、私たちの行動は心の状態(感情)を反映しています。悲しい時や気分の優れない時には自然とうつむき、嬉しい時には無意識に上向いて颯爽と歩くなど、行動は私たちが思っている以上に饒舌に心のありようを語ります。

ところで、心理(精神)療法には、大きく分けて①精神分析、②来談者中心療法(プレイセラピー含む)、③行動療法の三つの方法があります。

①②は主にカウンセリングによって過去を扱い、悲しみや苦しみや心の痛みをカウンセラーにシェアすることでそれらを軽減します。また、カウンセラーの助け(心理検査等を含む)を得て心を整理するなど自己理解を深め、人生の主体を自分自身に取り戻し再び歩み出す活力を得るプロセスを辿ります。その過程において「思考変容」「行動変容」「人格変容」を体験することになりますが、臨床心理学ではこれを「死と再生のプロセス」または「破壊と創造のプロセス」などと呼びます。

様々な要因(内因、外因)によって、人間関係、日常生活、社会生活に支障を来し混乱しているクライエント(来談者)やパティエント(患者)がカウンセラーと共に自身の過去を振り返ることで、これまでの自分をある意味破壊して死に、新しい自分を創造し直して生まれ替わるプロセスです。その道のりは決して楽なものではなく追体験の苦しみを伴いますが、過去と違っているのは一人ではなくカウンセラーと一緒であるという点です。つまり、痛みの半分をカウンセラーに引き受けてもらう訳です。これを「共感」と呼びます。

対して③「行動療法」は、心のありようを変えることによって行動変容を促す①②のアプローチとは異なり、先に行動を変えることによって心のありようを変えようとする真逆のアプローチです。この方法は過去の痛みや苦しみ(感情)をあまり扱うことなく現在生じている問題に焦点を当てるため、比較的クライエントの心理的負担は軽いと言えます。

例えば、“不登校”という問題があるとします。行動療法ではどうして不登校になったかの原因追及に重点は置かず、脱感作技法やトークンエコノミー技法などにより、セラピスト(心理療法家等)が設定する目標やゴールに近づくことを励ましたり、近づけたことの評価を具体的に示しながら寄り添い支えます。この時用いられるトークンを「(+)の強化子」と呼びます。簡単に言えば、望ましい行動ができた時に与えられる「ご褒美」だったり「ご褒美を手にするためのクーポン」のことです。ところが、子どもが「今日は登校の練習に行きたくない」と療法の取り組み自体を拒否した場合には、望ましくない行動として“消去”を働き掛けるための「(-)の強化子」=「今日はゲーム(TV・携帯)はできません」等の所謂(いわゆる)、ペナルティー=“罰”を与えます。こうした考えは、行動療法がイワン・パブロフの古典的条件付け「オペラント技法」や「レスポンデット技法」から発展してきた方法であることに由来しています。

しかし、近年「行動療法」は、「認知行動療法」が主流となって発展を遂げ、両療法共に「(-)の強化子=罰」を用いなくなっています。『そんなのは古くさい昔のやり方だ』という訳です。それは、これまでの取り組みの中で、「(-)の強化子=罰」によって一時的・短期的に望ましくない行動を抑止・抑制できたとしても、永続的効果には繋がりにくかったという反省や、クライエント及び知的障礙施設利用児者の状態や症状をむしろ悪化させてしまうことがあったためです。

今から三十年近く前、光の子学園を離職する直前のこと、全国協議会の研修大会で当時「行動療法」の大家・伝道師と呼ばれ毎年の様に全国研修会講師として招かれていた国立大の教授が、講演時間の全てを使って『自分はこれまで行動療法を研究し広めてきたが、全ては間違いだった。自分を信じてついてきてくださった全国の障礙児者支援に携わっておられる皆さん・利用児者の皆さんには大変申し訳ないことをした。私は今日を限りに行動療法を辞めます!』といった主旨のことを土下座でもする勢いで延々述べられたことがありました。当然、会場はざわつき、いつもの大拍手が無いままに異様な雰囲気の中で講演が終了しました。というのも、全国各地の知的障礙児者施設で、当時は「行動療法」の名の下に「(-)の強化子=罰」が多用され、職員の威圧(いあつ)や怒号(どごう)、反省室等への閉じ込めや食事(おやつ)抜き、外出制限等が当たり前のように行われていたからです。「(-)の強化子=罰」が、『怖い思いをさせる』『残念な思いをさせる』ことで望ましくない行動を“消去”するために用いられていた訳です。今の時代には“虐待”と言われても仕方のないやり方で、まだ障礙児者に対する人権意識が低かった時代の話と言えるでしょう。

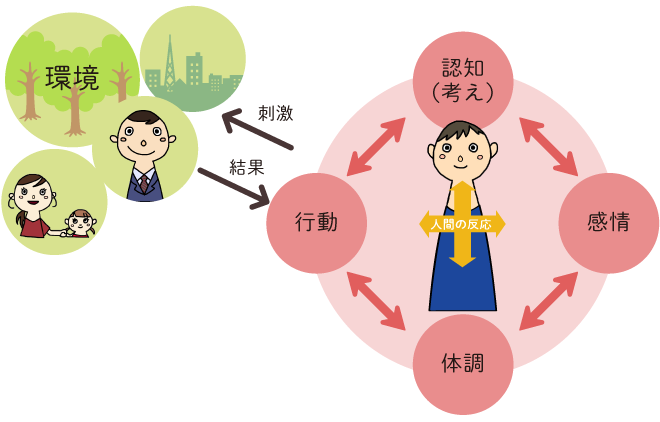

さて、先ほど例に取り上げた“不登校”に関する「行動療法」が、「認知行動療法」ではどう変わったかというと、課題分析の際にクライエントが自身の行動をどう認知しているかに焦点を当てて、クライエント自身にストレスを数量化させるなど自己認識を高めることに重点が置かれる様になりました。

具体的には、ストレス100=休憩時間の教室、90=授業中の教室、80=登校の途上、70=教室でテストを受けている時、65=学校の保健室、60=家庭で登校の準備をする時、40=朝起きる時、0=自室のベッドで漫画を読んでいる時とクライエントが設定した場合に、ストレスの低い方から順番に取り組み、想定の数値と実際の感覚にどれほどズレがあったか、或いは実際にやってみて数量が下がって感じられた場合には、少ないストレスでそれが“できた”“できる”という自信に繋がっていくというものです。そこに「(-)の強化子」はありません。あるのは「(+)の強化子」のみです。つまり、望ましくない行動は“消す”ものではなく、(+)を積み上げることで望ましい行動が強化され、望ましくない行動が“消える”ということです。

この一連のプロセスを治療構造として捉えれば、セラピストが身近で体験過程を共有し、それによって即時的にセラピストからの(+)評価を得られることで自信を得、回復への意欲が育まれるなど“心を上書きする効果”、もしくは“心の傷を瘡蓋(かさぶた)で覆う効果”を提供すると考えられます。

心の傷が軽傷の場合には、この瘡蓋(かさぶた)がクライエントの自己(自然)治癒力を高め傷が完治する場合のあることを思いますが、重傷の場合には①精神分析や②来談者中心療法に時間を掛かけてじっくり取り組むなど、上手に療法を使い分ける必要を感じます。